演劇ネットワークぱちぱち・総合ディレクターの中込遊里です。

演劇ネットワークぱちぱちでは、大勢の人が関わる演劇公演だけではなく、地域のイベントなどで少人数でのパフォーマンスをしばしば行っています。

2023年に引き続き2024年も、八王子市の隣の市である日野市平和事業の夏のイベントに参加させていただきました。2年連続お招きいただき、感謝しております。

2024年はぱちぱちメンバーの堀慎太郎さんと森口夏希さんが紙芝居を演じました。本記事はその挑戦のレポートです。

本記事の目次

こんな上演をしました

2024年8月4日(日)日野市の多摩平交流センターにて開催された「日野市平和事業」のイベントに参加しました。

集まった90人ほどの方へ向けて、「平和への祈り」をテーマに紙芝居を2作品演じました。

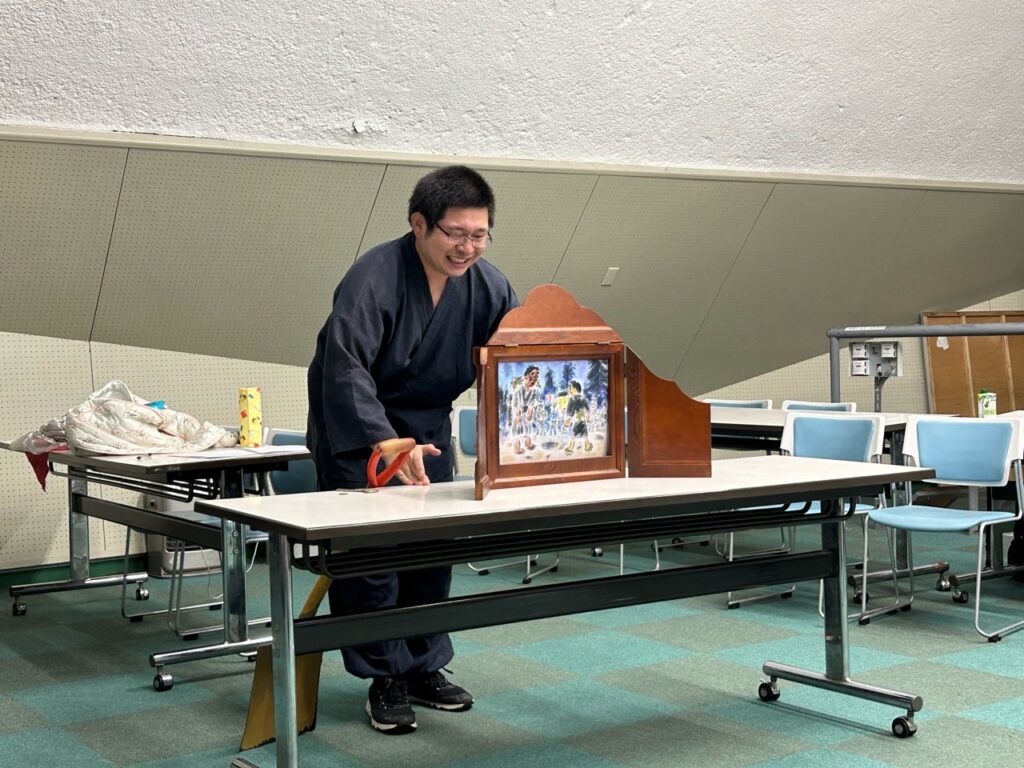

『祭の晩』 原作:宮沢賢治 絵:岡野 和 脚本:さとうつきこ

出演:堀慎太郎(25歳)

宮沢賢治のあたたかな文体に包まれた世界観の中、「山男」と人間の男の子「亮二」の心の交流を描く。全体を包む「優しさ」というテーマで、平和への祈りとする。

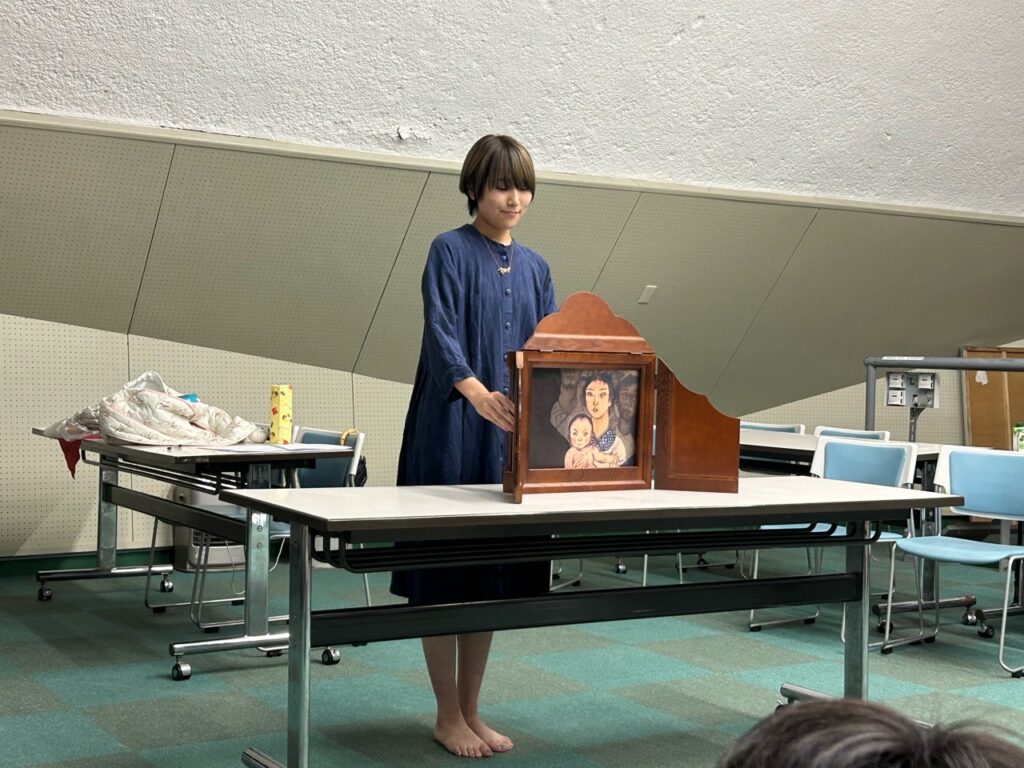

『ちっちゃいこえ』 作:アーサー・ビナード 脚本:丸木俊・丸木位里 絵:「原爆の図」より

出演:森口夏希(20歳。中央大学3年生)

有名な「原爆の図」を紙芝居にした作品。原爆の落とされた日を1匹の猫の目線から語ることで、深い苦しみを伴うテーマを演劇的に昇華させる。

紙芝居という上演スタイルを選んだ理由

2023年の「日野市平和事業」初参加では、「一人語りシリーズ」として講談や落語形式のパフォーマンスを行いました。

30分ほどの上演時間と小さめの舞台に適したスタイルを考えたのです。

2023年のレポートはこちら

2回目の今回はぱちぱち内の人気グループ「多摩ニュータウンヒーロー部」のメンバーが挑戦しました。

多摩ニュータウンヒーロー部には冬と春にご当地ヒーローショーの計画があったため、今回の機会を活かして経験を積み、演技力の向上を目指したのです。

今回はヒーローショーそのものを実施するのは難しいと判断して、紙芝居を考えました。

紙芝居は、「絵と物語」に「生の声」を組み合わせることで舞台作品になります。

ヒーローショーといえば、マスクやスーツを着たキャラクターが録音された台詞とともに「声」と「身体」を分けて演じます。

その手法に近く、実現しやすいものが紙芝居でした。

また、様々なテーマの既成の紙芝居があるため、出演者の興味関心によって作品を選べるのも魅力でした。

稽古の様子

まず、出演者の堀さんと森口さんが、「平和への祈り」というテーマで紙芝居を探しました。

興味深いことに、各自が選んだ紙芝居を実際に稽古で声に出してみたところ、「読み手を交代した方が雰囲気に合っている」という気付きがありました。

したがって、本人が選んだものを交換して、堀さんが『祭の晩』、森口さんが『ちっちゃいこえ』を上演することになりました。

さらに、声での演技を得意分野とする、ぱちぱちメンバーの大橋里乃さん(19歳)が外側から見て演技のアドバイスをします。

紙芝居では表情や身振りを抑えつつ声を中心として表現します。大橋さんは、声の方向性や大小の機微を具体的にアドバイスしてくれました。「自分が(声優の)学校でこのように教わった」などの経験を交えて伝えてくれるので堀さんや森口さんにもしっかり届いているのがわかります。

中込としても紙芝居の上演に関わるのは初めてのことなので、堀さんと森口さんの演技を見ながら自分が気が付いたことも書き残そうと思います。

・紙芝居は「芝居」である。紙芝居にとっての舞台は「枠」で、その扉が緞帳となる。扉を開けて閉じる動作によってそこが劇場になる。

・ページをめくる動作はシーンの切り替えと同意義。照明効果や舞台装置の転換と同じといっても過言ではない。めくるきっかけや機微はまさに演技・演出の見せどころ。

・「お客さんに向けて語る=語り手の姿」と「物語内に入る=登場人物の姿」を見せる演じ分けがもっとも難しい。二人とも苦戦していた。きっとこれが一番の技術なのだろうと感じた。

・演劇はスタッフや演出や出演者など多くの人が関わることが多いが、紙芝居はひとりで同様の舞台を作り上げるもの。演じながら演出する客観性が重要。世阿弥でいうところの「離見の見」がものを言うのかもしれない…。

本番直前。7月27日、28日に実施したぱちぱちの合宿でも稽古しました。初見のぱちぱちメンバーに見てもらったところ、様々な意見が出ました。

「絵の方ではなく演じている本人に目線がいってしまうのはアリなのかナシなのか」

「ナチュラルな状態でいながら、観客の視点をどう誘導するか」

などの、興味深い意見が交わされました。紙芝居という、多くのぱちぱちメンバーにとっては上演経験がほとんどないものに触れることで、ぱちぱちメンバー同士の演技論が交わされたことは嬉しいことでした。

いざ本番!素敵な舞台になりました

いよいよ、8月4日のイベント当日です。堀さんも森口さんも、大橋さんのアドバイスを受けつつ一生懸命に稽古を重ね、本番を迎えました。

二人とも努力の成果がしっかり出ていて、観客のみなさまが集中して聞いてくださっているのがわかり、空間が引き締まりました。

日野市平和事業の担当の方からは「準備時間が短かったと思うがここまで作品を仕上げられる力量に感銘を受けた」「若い方に参加してもらえて事業としても大変喜ばしい」との言葉をいただきました。

紙芝居に挑戦して発見したこと

最後に、挑戦したぱちぱちメンバーが本企画を通して発見したことを掲載します。

堀慎太郎の発見

今回気が付いたことは、紙芝居には、日本固有の芸能の要素が多く含まれているということです。

というのも、稽古を重ねていく中で、紙芝居中の人物と、演技をしている私との乖離が発生し始めました。それは、作品から受けた印象で芝居をしている自分と、紙芝居という画と言葉が既に揃っているものとの乖離なのだと、今は考えています。

仲間達にも「紙芝居を見れば良いのか、堀を見れば良いのか分からないタイミングがある」という意見を貰い、暗中模索をしていました。

その中で、「人形浄瑠璃を参考にしてみるのはどうか?」という意見を貰いました。それは、人形の動きという演技の主体と台詞の発声が分かれる人形浄瑠璃が、紙芝居の人物を通して作品を進めるヒントになるのではないかということです。

また、演目が宮沢賢治作品であることも重要でした。宮沢賢治作品は理屈や個人の生理的反応を積み上げる作品ではなく、一般社会から飛び抜けつつ、集合的無意識の様なファンタジー要素を多分に含んでいるように感じています。

ですので、自分の中で作品を積み上げるよりも、他者との共感の中で、同じ世界を見ることが重要だと思いました。演技を見せるというよりも、観客にイメージを投げかけた上で、芝居を積み上げていった方がよいのではないかという意見を貰いました。これは、世界感を自由自在に大小させる落語の技術の積み重ねに類似しているように感じました。

この様に、紙芝居には様々な日本芸能の要素が盛り込まれており、決して幼い子どもに読み聞かせるだけの芸能の形態ではないのです。今回の公演では、私の芝居と紙芝居の魅力をバッティングさせない様な方向で最終的な方向性の決着となりましたが、今後の公演があるとするならば、両方の魅力を螺旋構造の様に交じり合う形で完成度を高めていきたいと思っています。

最後にはなりましたが、今回の上演に際しまして、日野市平和事業の関係者の皆様、作品作りに関わって下さった皆様、紙芝居の上演許可を下さった出版社の皆様、アーサー・ビナード氏に心よりの御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

大橋里乃の発見

日野市平和事業にお越しいただいた皆様ありがとうございました。

今回は声のお芝居のアドバイスとして関わらせて頂きました。自身の拙い知識ではありましたが、距離感、緩急、演じ分け、飽きさせない聴かせ方等の部分を主に稽古を重ねました。少ない稽古数ではありましたが、細かく稽古をし、発表の時お客様から「すごいね」と聞こえた時はとても嬉しかったです。

最終日には中込さんからのアドバイスも頂き自分では気がつけていなかった、語り方だけではなく作品全体の雰囲気やお客様にどこを想像してもらうかという点にも気がつくことが出来て、自分自身も勉強になった機会でした。

自分が演じる時にもぜひ今回で学んだことを活かしていきたいです!

あなたも演劇ネットワークぱちぱちに参加しませんか?

ぱちぱちでは、常時メンバーとスポンサーを募集しています。

演劇に興味のある18歳~25歳の方 ⇒ メンバーになるにはこちら

「あなたにとって演劇とのより良い付き合い方を見つけるための環境作り」に共感する方 ⇒ スポンサーになるにはこちら